化学与材料学院吴涛、袁尚富、王冰哲团队在Angewandte发表研究成果 双协同S型异质结通过苄胺级联光氧化还原催化实现二苄胺的定向合成

暨南大学融媒体中心讯 近日,化学与材料学院吴涛、袁尚富、王冰哲团队在国际权威期刊Angewandte Chemie International Edition上(IF=16.5)发表题为“Dual-Synergistic S-Scheme Heterojunction for Targeting Dibenzylamine via Cascade Photoredox Catalysis of Benzylamine”的研究成果。博士研究生陈朝丽和刘家星为论文第一作者,吴涛教授、袁尚富教授、王冰哲副教授为通讯作者,暨南大学为唯一单位。

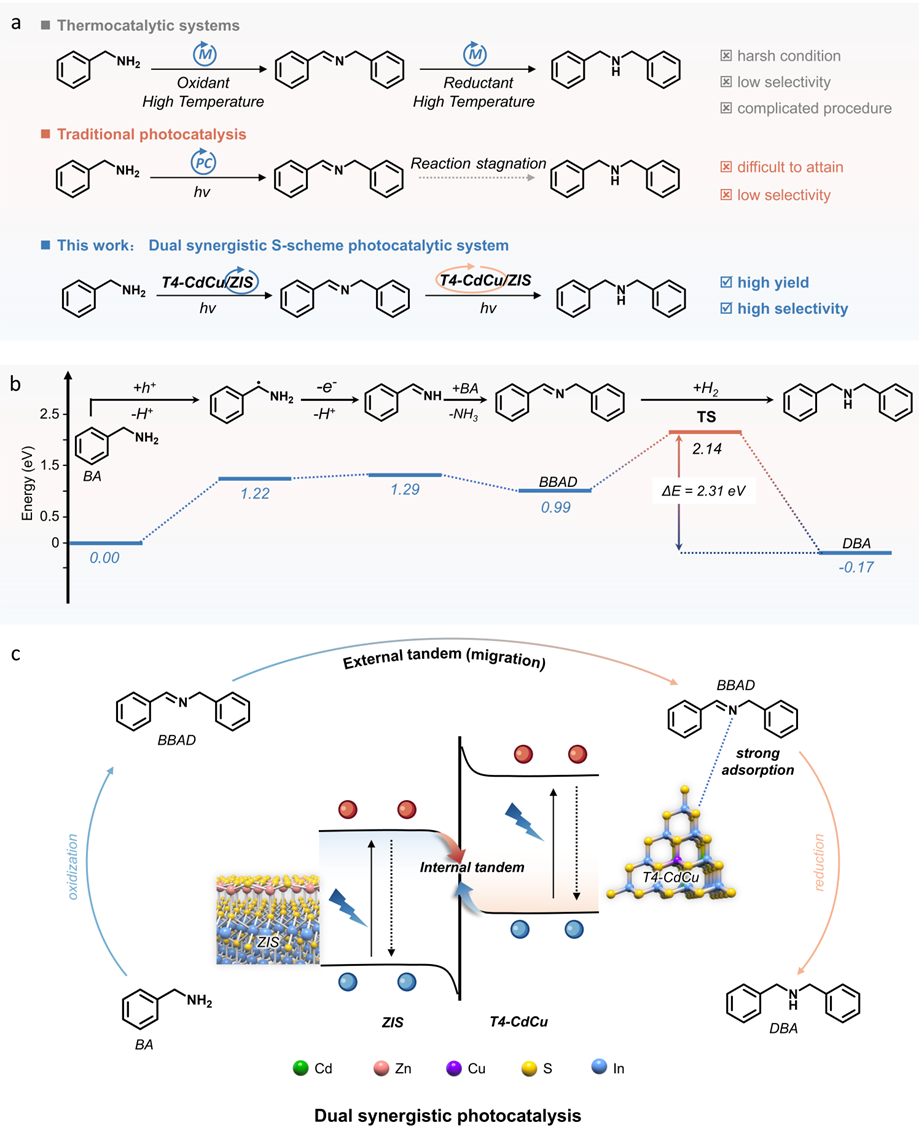

研究基于金属硫族半导体团簇平台,设计出S型异质结T4-CdCu/ZIS(T4-CdCu为[Cd3CuIn16S35]15-团簇,ZIS为ZnIn2S4二维半导体材料),成功实现CO2气氛下苄胺(BA)向二苄胺(DBA)的光催化氧化还原级联转化。由于独特催化机理,该级联过程实现了DBA产率高达8.31 mmol·g-1·h-1,展现出显著优势。具体体现在以下几个方面:

(1)该工作提出“双协同”S型异质结创新设计理念:内部协同通过费米能级工程精准调控T4-CdCu/ZIS异质结的能级匹配,诱导形成内建电场(IEF),驱动光生电子-空穴对的定向分离。该机制在动力学层面实现了载流子的快速分离、缓慢复合及长寿命特性,同时维持热力学有利的氧化还原电位。外部协同则构建空间分离但功能耦合的级联催化,BA在ZIS表面氧化生成BBAD,中间体迁移至T4-CdCu团簇表面具有强吸附稳定特性的高暴露的硫位点,经进一步还原生成DBA,形成“物理分离、化学接力”的协同路径。该双协同机制为解决传统光催化体系中氧化与还原过程相互干扰的核心矛盾提供了一种新策略。

示意图a BA至DBA氧化还原级联转化的挑战与策略。b 级联BA转化过程中能垒演化的示意图。c T4-CdCu/ZIS S型异质结的内外双重协同光催化策略。

(2)本工作通过多尺度原位表征与理论模拟的协同解析,建立了完备的反应机理论证体系。原位XPS揭示光照诱导的电子流向,结合DFT计算确证S型异质结的电荷转移机制;飞秒瞬态吸收光谱捕获超快电荷分离过程及载流子寿命等相关信息,并验证催化剂与底物之间发生的电子转移过程;原位EPR检测到•CH(NH2)Ph自由基特征信号,证实自由基中间体的形成;原位DRIFTS动态观测到C=N键向C-N键的转化路径,完整呈现BA→BBAD→DBA的级联反应历程;DFT计算进一步揭示BBAD在T4-CdCu团簇表面硫位点的强吸附作用及H物种的稳定存在。该多维度验证策略为反应机制提供直接证据。

(3)该催化体系展现出优异的底物普适性与合成应用潜力,在实现多种芳香胺高效自偶联的基础上,通过精准调控底物氧化电位差异,成功拓展至交叉偶联合成不对称仲胺,并成功合成药物西那卡塞,证实了该体系在药物分子模块化合成中的重大应用价值。

“双协同”S型异质结创新设计理念为开发高效氧化还原级联反应体系提供了新视角,具有重要科学意义和广泛应用前景。此研究工作得到国家自然科学基金、广州市科技局、生物活性分子与成药性优化全国重点实验室等的大力支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202518681

责编:周会谦